-

Agier Michel

Agier Michel (2008).

Gérer les indésirables : Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire.

Flammarion.Selon les chiffres officiels, cinquante millions de personnes dans le monde sont victimes de déplacements forcés. Réfugiés, demandeurs d'asile, sinistrés, tolérés, déplacés internes..., les catégories d'exclus se multiplient, mais combien sont ignorées : retenus, déboutés, clandestins, expulsés... Face à ce drame, l'action humanitaire s'impose toujours plus comme la seule réponse possible. Sur le terrain, pourtant, le dispositif mis en place rappelle la logique totalitaire : permanence de la catastrophe, urgence sans fin, mise à l'écart des indésirables, dispense de soins conditionnée par le contrôle, le filtrage, le confinement ! Comment interpréter cette trouble intelligence entre la main qui soigne et la main qui frappe ? Après sept années d'enquête dans les camps, principalement africains, l'auteur révèle leur inquiétante ambiguïté et souligne qu'il est impératif de prendre en compte les formes de contestations et de détournements qui transforment les camps, les mettent en tension, en font parfois des villes et permettent l'émergence de sujets politiques. Une critique radicale des fondements, des contextes et des effets politiques de l'action humanitaire.

-

Albert Bruce

Albert Bruce (1995).

Anthropologie appliquée ou « anthropologie impliquée » ? Ethnographie, minorités et développement.

In Baré Jean-François (dir.). Les applications de l’anthropologie : Un essai de réflexion collective depuis la France (Karthala, p. 87‑118).Les connaissances de l'anthropologie actuelle peuvent-elles faire l'objet d'une application, c'est-à-dire d'un transfert d'information, opérationnel, vers des acteurs économiques et sociaux et des peuples ? À quelles conditions scientifiques et déontologiques ? L'anthropologie culturelle et sociale est-elle, au contraire. une connaissance paradoxale qui ne peut ni ne doit servir à rien ni à personne, sinon par la lecture, souvent difficile, de ses œuvres ? Les études réunies ici ont été inspirées par ces difficiles questions, qu'elles tentent d'aborder de manière neuve, dans un contexte spécifique, celui de la France contemporaine et de sa communauté anthropologique, où la notion même d'application suscite généralement un réflexe de défiance, pourtant peu ou pas argumenté. D'où la nécessité d'aperçus comparatifs concernant d'autres pays, comme l'Angleterre et les États-Unis. D'où encore la nécessité d'une réflexion de base sur la notion même de science appliquée, la « tradition » anthropologique française et les enjeux intellectuels et déontologiques propres à différents domaines d'application existants : entreprise, minorités, aide au « développement », santé publique, recherche biomédicale.

-

Bachelard Gaston

Bachelard Gaston,

La terre et les rêveries du repos

1941, Paris : Librairie José Corti, 1948, 18e réimpression, 1982, 343 pp. Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word 2008 pour Macintosh. Mise en page sur papier format : LETTRE US, 8.5’’ x 11’’. Édition numérique réalisée le 25 juillet 2016 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec.Gaston Bachelard (1884-1962) est le premier à avoir pris comme principal sujet de recherche l'imagination de la matière. Ses neufs grands ouvrages (traduits dans plusieurs langues) ont renouvelé durablement la critique.

Avec La terre et les rêveries du repos, Bachelard analyse les rêves d'enracinement comme d'intimité et étudie « la vie souterraine comme image du repos ».

« Je ne crois pas nécessaire de camper ici un portrait de Bachelard. Toute la presse s'en est chargée dans la dernière année de sa vie. Elle n'a rien laissé ignorer de cet homme trapu, râblé et d'une corpulence tout à fait 1900. Tout le monde sait maintenant qu'il avait le visage même du philosophe, tel du moins que le rêve l'imagination populaire. On en a admiré la chevelure romantique et la barbe peu soucieuse du ciseau.

Ses familiers, ses étudiants savent seuls qu'il avait l'accueil jovial, la parole vive et que son rire était toujours prêt à fuser aux bons mots et même aux calembours, à ceux des autres comme aux siens que la conversation faisait

jaillir. Bachelard forçait la sympathie dès l'abord : il n'est pas si commun de voir un grand esprit sous l'apparence d'un homme simple et comme ordinaire. Il avait conquis la mienne dès notre première rencontre, un an après la publication de son Lautréamont. » (José Corti, Souvenirs désordonnés.) -

Barles Sabine

Barles Sabine (2014)

« Les villes transformées par l’hygiénisme : Cent ans d’innovations locales ».

In Métropolitiques. http://www.metropolitiques.eu/Les-villes-transformees-par-l.htmlL’hygiène est une « bataille ». La révolution hygiéniste a transformé les sociétés urbaines. Se diffusant de ville en ville, cette bataille, que nous décrit l’historien Stéphane Frioux, s’est appuyée sur une véritable «science appliquée» saisie par une nébuleuse d’acteurs publics et privés. Elle met en évidence l’inventivité et la compétence des territoires.

-

Bavoux Jean-Jacques

Bavoux Jean-Jacques. (2016).

La géographie. Objet, méthodes, débats (3e édition).

Armand Colin. https://shs-cairn-info.acces.bibl.ulaval.ca/la-geographie--9782200611828?lang=frOn n’a jamais autant parlé de géographie. Mais, si elle a beaucoup à dire sur la mondialisation, l’aménagement des territoires, les changements climatiques, l’emprise du cyberespace, l’explosion de la mobilité ou les tensions internationales, elle reste cependant une science méconnue.

Cet ouvrage vient combler ce manque. En montrant la richesse des approches géographiques et le dynamisme de leurs tendances les plus actuelles, cette nouvelle édition entièrement remaniée et enrichie présente l’ensemble des méthodes, bouleversées par les évolutions de la cartographie (géomatique, SIG, télédétection), l’essor de l’informatique (e-géographie, webmapping, globes virtuels) et la prise en compte nouvelle des représentations et comportements spatiaux.

Elle s’interroge sur les objectifs de la géographie et son utilité dans la société, étudiant en profondeur la manière dont elle est enseignée et ses rapports avec la politique, l’écologie, l’économie ou la culture.

Un manuel à l’attention de tous les étudiants en géographie, des enseignants qui s’interrogent sur les métamorphoses de leur discipline, et de tous ceux qui, dans leur vie professionnelle, ou leur vie tout court, ont rapport avec les dimensions spatiales et territoriales.

-

Bessone Magalie

Bessone Magalie

« Le vocabulaire de l’hospitalité est-il républicain ?

In Éthique publique, vol. 17, n° 1, 2015 « Penser l'ouverture des frontières »

Le vocabulaire de l’hospitalité est massivement employé dans la « philosophie publique » française républicaine (Laborde, 2008) pour penser les questions d’immigration, au point qu’on a pu considérer qu’il s’est constitué en « nouveau paradigme » au cours des années 1990 (Rosello, 2001). Or si le phénomène de l’immigration est distinctement sociopolitique, le concept d’hospitalité relève plutôt d’une théorie éthique et son statut dans les discours est celui d’une métaphore (Rosello, 2001). L’hypothèse explorée dans l’article est que son usage est un symptôme de la conversion, systématiquement accomplie par le républicanisme, des principes politiques de justice en obligations éthiques lorsqu’il est question de migrations. L’article suggère qu’il importe de « déséthiciser » les questions de migrations afin de les traiter politiquement : cela doit nous conduire à abandonner la métaphore de l’hospitalité pour traiter les conditions de la citoyenneté.

-

Benjamin Walter

Benjamin Walter (1989).

Paris, capitale du XIXe siècle : Le livre des passages (J. Lacoste d’après l’édition originale établie par Rolf Tiedermann, Trad.)

Les Éditions du Cerf.Réfugié en France, travaillant sous l'architecture de fer de la Bibliothèque nationale, l'écrivain et penseur allemand Walter Benjamin reprend son ancien projet de consacrer un ouvrage aux passages parisiens. Il l'avait conçu quelques années plus tôt comme une féérie dialectique proche, par l'inspiration, des déambulations surréalistes de Breton et surtout d'Aragon. Mais l'Europe tourne à l'abîme. Désormais, ce sera un livre constituant non seulement une histoire sociale de Paris au XIXe siècle, comme l'annonçait l'institut de recherche sociale d'Adorno et Horkheimer, mais encore un essai d'interprétation globale du XXe siècle et de son équivoque modernité. A partir des passages de la capitale française, Benjamin déchiffre les figures équivoques d'un rêve qui meurt sous ses yeux sur fond de verre et d'acier. Il décrypte des concepts tels que la ville, la construction, la communication, le transport. Des catégories telles que la distraction, la mode, l'oisiveté, l'intérieur, le miroir, l'ennui. Des événements tels que l'inauguration, l'exposition, la manifestation, l'incendie. Des figures telles que le passant, le joueur, le collectionneur. Revenant au commencement des phénomènes et des techniques de masse, mesurant leur portée philosophique et politique, brossant un extraordinaire hommage critique à une cité capitale, à son architecture, à ses artistes et à ses écrivains, c'est une fragile aspiration utopique et une promesse oubliée de liberté qu'exhume Walter Benjamin. Car ce sont d'ores et déjà celles d'un monde révolu, prêt à plonger dans l'horreur. Une contribution essentielle au patrimoine universel de la littérature. Écrivain et philosophe majeur, historien, critique et traducteur hors pair, Walter Benjamin naît le 15 juillet 1892 à Berlin, s'exile à Paris en 1933 et, fuyant le nazisme, se suicide le 26 septembre 1940 à Portbou. Il demeure une conscience essentielle de l'âge de l'inhumain.

-

Bénéï Véronique

Bénéï Véronique (avec Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain, & Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales). (2019).

Artistes & anthropologues dans la cité : Engagements, co-créations, parcours.

L’Harmattan.Après les tournants "critique postmoderne" et "contemporain" amorcés depuis plus de trois décennies, nous voici maintenant dans un mouvement porté sur l'expérimentation et la rencontre avec l'art, comme part intégrante de nos méthodologies de chercheur-e-s. L'effervescence créatrice témoigne d'un souci renouvelé de "dire le terrain" d'une manière autre qu'étroitement académique ou réservée au seul public averti. De leur côté, les artistes empruntent de plus en plus aux sciences sociales et humaines, notamment à l'anthropologie et la sociologie, en allant parfois jusqu'à les investir comme champs d'expérimentation artistique.

-

Bonicco-Donato Céline

Bonicco-Donato Céline.

Crise sanitaire, crise des lieux publics ? Une approche philosophique à partir de l’exemple des intérieurs publics.

Mathieu Berger et alii (dir.). La fabrique de l’infrastructure sociale, 2022. �hal-04295911�Céline Bonicco-Donato est la première à faire état de la notion d’espaces publics intérieurs. Elle en propose une définition s’appuyant sur la philosophie des sphères de Peter Sloterdjik et sur l’analyse des passages parisiens comme étant des espaces d’intimité dans la ville de Walter Benjamin, le tout dans le contexte de la crise du covid 19 ayant mené à un confinement nous coupant l’accès à ces espaces publics intérieurs. Elle développe ainsi leurs spécificités en opposition avec celles des espaces publics extérieurs et avec celles des espaces privés, et avance que ces espaces sont indispensables au fonctionnement de la démocratie et de la vie sociale.

-

Boisseuil Didier

Boisseuil Didier (2002).

Espaces et pratiques du bain au Moyen Âge.

Médiévales, 21(43), 5‑11. https://doi.org/10.3406/medi.2002.1553Ce bref article traite des habitudes liées aux bains dans la société médiévale, qui sont multiples et variées, contrairement à ce qu’on a longtemps cru, grâce particulièrement à la montée en popularité des sources thermales. Le développement de nouvelles pratiques fut lié à la création de stufae et de bassins thermaux, mais aussi de support financier, du moins en Italie, de la part du corps des professions médicales qui en encouragea la diffusion.

-

Boudreault-Fournier Alexandrine

Boudreault-Fournier Alexandrine (2019).

Présentation : Ce que nous apporte le son : réflexions sur un champ en vibrations.

Anthropologie et Sociétés, 43(1), 9. https://doi.org/10.7202/1060868aJusqu’à récemment, l’anthropologie a fait la sourde oreille au potentiel qu’offre le monde sonore. L’enregistrement d’entrevues, de conversations, d’une performance musicale ou de l’ambiance d’un lieu durant le terrain ethnographique correspond à une stratégie méthodologique de base enseignée aux étudiants et couramment adoptée par les anthropologues. L’existence d’une captation sonore assure le chercheur d’une trace mnémonique du terrain qui nourrira ses futures analyses. Que serions-nous sans cette reproduction sonore ? La seule pensée de perdre ou de se faire voler ses enregistrements donne des frissons dans le dos. De retour du terrain, les enregistrements sont écoutés, transcrits, en partie ou en totalité, parfois par un assistant de recherche, et les cassettes, CD ou clips, archivés, relégués aux oubliettes. Mais qu’en est-il d’une approche qui irait au-delà de l’utilisation du son comme simple trace mnémonique de nos rencontres ? Plusieurs sources ou dimensions sonores, tels la voix, le bruit, le rythme, la texture, l’écoute attentive, etc., demeurent trop souvent sous silence lors des recherches ethnographiques.

Ce numéro spécial intitulé « Champs sonores » rassemble des contributions qui proposent d’expliquer comment les sons produits, enregistrés et manipulés peuvent affiner la démarche ethnographique en complexifiant nos cadres perceptifs et, par conséquent, nos cadres d’analyse. En adoptant une perspective anthropologique pour explorer les dimensions sonores, nous examinons non seulement des stratégies méthodologiques, mais aussi des approches théoriques permettant d’écouter autrement et de repenser le projet ethnographique. Il est temps de laisser place aux questionnements et réflexions que pourrait générer une attention particulière aux sons qui nous entourent lors de nos enquêtes. Comme l’a demandé James Clifford (1986 : 12 ; voir aussi Erlmann 2004) il y a plus de trente ans : « Qu’en est-il de l’oreille ethnographique ? ». Ce numéro spécial espère contribuer à la réflexion sur le tournant sonore en anthropologie.

-

Bouillon François, Maurin M, & Pichon Pascale

Bouillon François, Maurin M, & Pichon Pascale. (Éds.). (2022).

Cohabiter dans la ville : Troubles, résistances, coopérations.

Éditions Érès.Ce dossier a pour originalité d’articuler études urbaines, sociologie de la pauvreté et travaux sur les migrations, domaines de recherche généralement distincts. Il aborde plusieurs déclinaisons de la façon dont cohabitent les citadins à l’échelle du logement (foyer de travailleurs migrants, habitat participatif, squat), du quartier et de la ville. S'inscrivant dans sept pays différents, les dix contributions qui le composent montrent la fragilité des relations entre des populations socialement éloignées ainsi que la diversité des situations qui soutiennent ou empêchent la fabrication des cohabitations. À l’heure où la question de l’hospitalité urbaine est au cœur des réflexions sur la ville, ce dossier démontre l’intérêt de conjuguer les approches et les disciplines pour appréhender les reconfigurations des cohabitations contemporaines.

-

de Bonneville François

de Bonneville François (1997).

Le livre du bain.

Flammarion.Un bon bain chaud, c'est l'un des plaisirs les plus sensuels qui soient. Une relaxation complète, une sensation de bien-être intense, un bonheur simple... Ce moment intime qui évoque irrésistiblement la senteur des savons, la douceur des éponges, la suavité des huiles et la vigueur des eaux de Cologne, ne saurait, bien sûr, se réduire au seul goût de la propreté. Il est depuis toujours le miroir d'une culture : activité sociale dans les thermes romains, purificatrice dans les hammams orientaux, contemplatrice dans le furo japonais ou encore régénératrice dans les saunas scandinaves.

Et si se faire couler un bain dans une pièce tout entière dévolue aux plaisirs de l'eau, est aujourd'hui un geste simple à la portée de tous, il a fallu presque un siècle pour que la salle de bains devienne cet espace privilégié dont le décor met en scène un véritable art de vivre. Ce livre raffiné, extrêmement documenté et superbement illustré, dont la première édition reliée est parue en 1997, nous invite au bonheur à fleur d'eau. -

Brugère Fabienne & Le Blanc Guillaume

Brugère Fabienne & Le Blanc Guillaume (2017).

La fin de l’hospitalité.

Flammarion.Depuis l’Antiquité, l’hospitalité est l’une des valeurs traditionnelles de l’Europe. Aujourd’hui, pourtant, devant l’arrivée d’exilés fuyant des conditions de vie insupportables, le continent se mue en forteresse. Une vertu fondatrice de notre humanité est-elle en train de disparaître?

Pour la première fois, deux philosophes s’emparent de la question de l’hospitalité. Ils associent la réflexion à l’enquête de terrain, défendant le principe d’un «reportage d’idées» qui les mène dans la «jungle» de Calais, à l’aéroport de Tempelhof à Berlin, dans les nombreux camps de réfugiés présents dans toute l’Europe.

Refusant l’idéalisme comme le cynisme, ils posent les jalons d’un «réalisme de l’hospitalité» : parce qu’elle est une épreuve existentielle pour les hôtes comme pour les arrivants, celle-ci ne peut être que collective, donc politique. -

Breviglieri Marc

Breviglieri Marc

Penser l'habiter, estimer l'habitabilité

In : Tracés, novembre 2006 - article p. 9-14« On n’habite pas dès qu’on pénètre à l’intérieur d’une maison : c’est l’usage familier des choses habituelles qui, progressivement, meuble et fonde un noyau d’habitation [...]. L’habiter n’est pas simplement ce qu’on habite, mais conjointement, ce qui nous habite. »

Pour le sociologue Marc Breviglieri, habiter passe par la familiarité dans un espace, obtenue par la main de celui qui habite. Il explique la portée politique de ce geste individuel inhérent aux espaces publics dans la construction de l’identité et du politique, et la manière dont il travaille sur l’habiter en cherchant le lien avec l’ordre ou la propreté d’un lieu. Son travail peut nourrir la réflexion sur la conception des espaces domestiques ou publics, en comprenant mieux leur appréhension par la société.

In: "Penser l'habiter, estimer l'habitabilité" Tracés, novembre 2006 - article p. 9-14 -

Breviglieri Marc

Breviglieri Marc (2006).

La décence du logement et le monde habité—Une enquête sur la position du travailleur social dans les remous affectifs de la visite à domicile.

In Sensibiliser. La sociologie dans le vif du monde (Edition de l’Aube, p. 90‑104).Les réflexions [présentées] ici se situent au niveau de la question aujourd’hui brûlante de la décence du logement comme fondement de la dignité humaine. Elles prennent appui sur six mois d’enquête auprès de deux assistantes sociales de secteur et d’un éducateur spécialisé. Les travailleurs sociaux sont infiniment concernés par les questions afférentes au logement, et la loi Besson de 1990 qui a relancé la mise en œuvre d’un droit au logement a confirmé et durci cette orientation. Leur souci professionnel traverse le niveau médico-social comme le niveau économique : le logement s’avère être une sphère d’observation majeure où se manifeste visiblement la vulnérabilité des patients et une sphère d’intervention essentielle où se consolident des capacités à fonder une vie décente.

[…]

Le fil de notre argument nous conduira à pointer une limite des politiques sociales actuelles et à proposer une conception de la dignité humaine plus ambitieuse qu’elles ne le font, incluant non seulement un droit au logement décent, mais, plus encore, un droit à habiter pleinement. Mais préalablement, il nous faut montrer comment le monde habité se rend pénétrable au regard du travailleur social. Pour cela, nous prendrons appui sur une analyse pragmatique du trouble. Comprendre la genèse du trouble, c’est envisager comment le phénomène perçu suscite un mouvement d’attention par l’irruption du sentir, jusqu’à pouvoir déclencher une émotion évaluative et convoquer un sentiment moral. Mais c’est entrevoir aussi comment la gravité d’un problème émerge, comment l’agent public s’en empare par ses catégories, jusqu’à quel point est saisie la responsabilité du travailleur social, et enfin sur quelles lignes s’orientent alors les mesures professionnelles.

-

Calvino Italo

Calvino Italo

"Les villes invisibles"

2013, Gallimard, 208 p.« Si Armille est ce qu'elle (...) Le fait est qu'elle n'a ni murs, ni plafonds, ni planchers : elle n'a rien qui la fasse ressembler à une ville, sinon les conduites d'eau qui montent verticalement là où devraient être les maisons et se ramifient là où devraient être les étages : une forêt de tubes qui se terminent en robinets, en douches, en siphons, en trop-pleins »

A travers un dialogue imaginaire entre Marco Polo et l’empereur Kublai Khan, Italo Calvino nous offre un "dernier poème d’amour aux villes" et une subtile réflexion sur le langage, l’utopie et notre monde moderne.

-

Cambot Stany pour Echelle Inconnue

Cambot Stany pour Echelle Inconnue

"VILLES NOMADES, histoire clandestines de la modernité."

Eterotopia France, 2016. p189« Une autre ville existe, concomitante à la ville planifiée. une ville faite de caravanes, de tentes, de camions, mobiles-homes et autres jiosques et cabanes. Ville européenne, autre, que de Paris à moscou le cadastre réprouve et oblitère quand il ne criminalise pas. »

Fondé en 1998 et emené par l'architecte Stany Cambot, Echelle Inconnue n'est pas un collectif mais un groupe, comme un groupe de rock, qui voudrait être à l'architecture ce qu'Elvis Presley fut à Tino Rossi. Groupe indiscipliné de recherche et création, autour des notions d'invisibles des villes et de leurs représentations, il se consacre aux ubranités minoritaires, alternatives ou émergentes ainsi qu'aux populations non prises en compte ou discriminées en raison d'un mode de vie minoritaire. il tente d'être un acteur de l'émergence d'une connaissance "par le bas" mettant en place des travaux et expériences artistiques autour de la ville et du territoire.

-

Carrel Suzanne

Carrel Suzanne (1992).

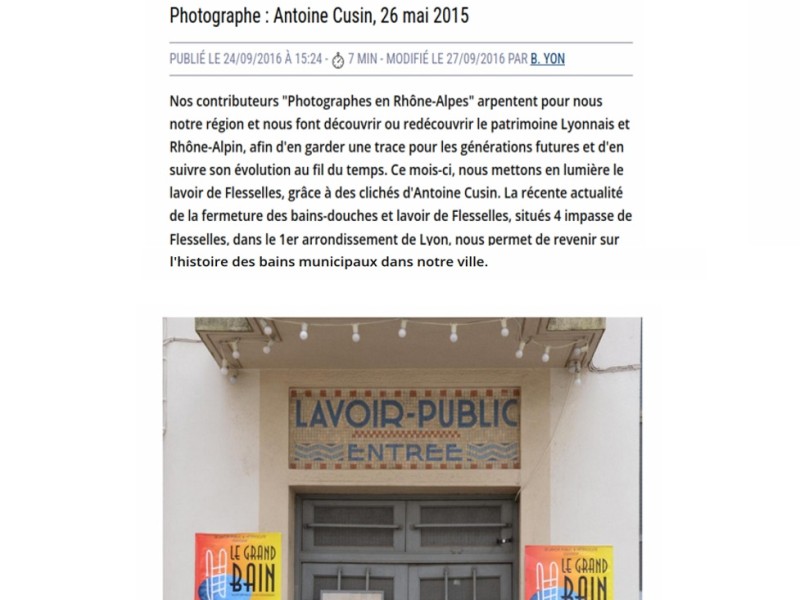

« Les bains douches et le lavoir public de la rue Paul Bert ».

In Rive Gauche, n°122 (p. 23‑25). Revue de la Société d’étude d’histoire de Lyon - Imprimerie Générale Lyonnaise. https://www.societe-histoire-lyon.org/rive-gauche-bulletins-2En 1992, Suzanne Carrel documente la disparition des bains douches et du lavoir Paul Bert à la Villette, remplacés par un complexe sportif.

-

Cary Paul & Fol Sylvie

Cary Paul & Fol Sylvie (2012).

Introduction. Les métropoles face aux dynamiques de ségrégation et de fragmentation.

Géographie, économie, société, 14(2), 113‑126. Cairn.info.L’objectif de ce numéro spécial de Géographie économie société est d’illustrer les débats en cours concernant les processus de métropolisation et deux dynamiques sociospatiales qui leur sont souvent associées, à savoir la ségrégation et la fragmentation. La complexification des différenciations sociospatiales dans les métropoles contemporaines, notamment sous les effets de la globalisation sur les villes, a suscité des débats importants : certains auteurs prennent acte des ruptures de la continuité du tissu urbain pour considérer que le concept de ségrégation n’est plus suffisamment opérant dans des métropoles « fragmentées ». Le croisement de plusieurs disciplines (sociologie, géographie, science politique), dans la lignée de ce que défend la revue depuis sa création, vise à produire des analyses des dynamiques sociospatiales capables d’intégrer en leur sein les impulsions publiques et les stratégies individuelles et collectives des populations concernées. L’enjeu n’est pas mince. Pour certains, les problèmes spatiaux déterminent aujourd’hui largement les problèmes sociaux dont ils n’avaient longtemps été qu’un cadre d’expression (Donzelot, 2004). Pour d’autres, mais le problème est déjà plus ancien, la question de l’urbanité, associée à des figures qui émergent dans l’analyse sociologique au début du XXe siècle (l’étranger, le flâneur, l’anonyme) est aujourd’hui mise en péril par les processus de fermeture de certains quartiers au reste de la ville, de crispation identitaire qui fait que les intolérances sociales deviennent des intolérances spatiales.

Les articles retenus pour ce numéro illustrant certaines facettes du problème, nous avons choisi, dans cette introduction, de problématiser quelque peu les thématiques liminaires de ce numéro. Cela permettra au lecteur d’aborder les quatre articles retenus avec quelques balises que les auteurs des articles n’ont pas nécessairement eu le temps de développer dans leurs contributions.

-

CAUE

CAUE (2019, mai 23).

Les bains-douches—Des pratiques hygiénistes à l’équipement urbain intégré

(No. 4 Les bains-douches) [Conférences filmées]. In Conférences CAUE - Petites leçons de ville. CAUE Paris. https://www.caue75.fr/content/les-bains-douchesLes bains-douches naissent au XXème siècle pour répondre à un objectif d'égalité d'accès à l'hygiène. Un programme-type, inspiré des modèles d'Alsace-Lorraine, régit alors la conception architecturale des bains-douches de Paris. S'ensuit la construction de nombreux établissements qui bénéficient des dernières innovations en termes de chauffage, de ventilation et de réseaux d'eau.

Si la fréquentation de ces lieux de propreté décroît à partir des années 1970, ils restent encore très pratiqués et de nombreux établissements bénéficient aujourd'hui d'une restructuration et d'une mise aux normes. Comment conserver et réhabiliter les bains-douches historiques ? Quelles sont les exigences actuelles en termes de propreté, d'accessibilité ou de performance énergétique ?

1. La leçon : les bains-douches parisiens dans la longue durée de l'hygiène par Fabienne CHEVALLIER, historienne, chargée du bureau des inventaires au Musée d'Orsay

2. Le témoignage : bains-douches, un équipement social et sanitaire indispensable par Patrick LECLÈRE, Responsable de la Mission Innovation et Sécurité des Usagers, Direction de la jeunesse et des sports

3. L'étude de cas : architecture et fonctionnalité, la rénovation des bains-douches de la Butte-aux-Cailles par Thierry Nabères de TNA architectes et Nathalie COLANGE, architecte voyer, cheffe du secteur de la jeunesse et des sports, SAMO, Direction constructions publiques et architecture

-

Cecconi Arianna

Cecconi, Arianna (2021).

Lieux où l’on dort, lieux des rêves : Un regard ethnographique sur la nuit dans deux cités des quartiers nord de Marseille.

Anthropologie et Sociétés, 44(2), 199‑217. https://doi.org/10.7202/1075686arLes rêves nocturnes et le sommeil des habitants des cités Kallisté et du Plan d’Aou, dans les « quartiers nord » de Marseille, sont appréhendés dans cet article non seulement comme l’expression des subjectivités, mais aussi comme le miroir d’un vécu collectif, d’une expérience sociale et des caractéristiques d’un territoire. Il s’agit d’explorer la relation qui se tisse entre rêves et lieux, ces derniers étant conçus comme contexte de l’expérience du sommeil, acteurs participant à la fabrication des rêves et protagonistes des expériences nocturnes. Cette réflexion croisée entre les lieux de vie et les lieux des rêves prend forme à la faveur d’une ethnographie urbaine menée dans un quartier où les courants migratoires sont, historiquement, de grande ampleur, et qui montre comment les rêves participent à la réélaboration de l’expérience migratoire en permettant le retour « au pays », la communication et le métissage entre les différents lieux qui marquent les parcours de vie des habitants.

-

Certeau (de) Michel

De Certeau Michel. (1990)

L’Invention du quotidien, 1 : Arts de faire (Luce Giard).

Gallimard.La Raison technicienne croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun une place, un rôle, des produits à consommer. Mais l'homme ordinaire se soustrait en silence à cette conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne les objets et les codes, se réapproprie l'espace et l'usage à sa façon. Tours et traverses, manières de faire des coups, astuces de chasseurs, mobilités, mises en récit et trouvailles de mots, mille pratiques inventives prouvent, à qui sait les voir, que la foule sans qualité n'est pas obéissante et passive, mais pratique l'écart dans l'usage des produits imposés, dans une liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l'ordre social et la violence des choses.

Michel de Certeau, le premier, restitua les ruses anonymes des arts de faire, cet art de vivre la société de consommation. Vite devenues classiques, ses analyses pionnières ont inspiré historiens, philosophes et sociologues. -

Certeau (de) Michel

De Certeau Michel. (1990).

L’Invention du quotidien, 2 : Habiter, cuisiner (Luce Giard).

Gallimard.Dans L'invention du quotidien, I : Arts de faire, Michel de Certeau a étudié les ruses subtiles, les tactiques de résistances qui définissent l'art de vivre dans la société de consommation. Avec ce deuxième tome, Habiter, cuisiner, Luce Giard et Pierre Mayol développent une socio-histoire des arts de faire, à partir de «micro-histoires» qui passent de la sphère privée (faire-la-cuisine, arts de nourrir) à la sphère publique (la pratique du quartier, ici un espace ouvrier, la Croix-Rousse, à Lyon), et l'espace propre de l'habitat. De longs entretiens avec des interlocuteurs, qui sont essentiellement des femmes, permettent de suivre dans la réalité des trajectoires individuelles, à travers un montage serré d'habitudes, de contraintes et de ruses inventives nées de la circonstance.

Ensemble, les deux tomes ouvrent le champ d'une «science pratique du sujet» qui s'émerveille, avec autant de respect que de tendresse, de l'inventivité des gens ordinaires, dont les manières de faire font des espaces public et privé un «lieu de vie possible». -

Chabrol Marie

Chabrol Marie

Programme ANR THERMAPOLIS

https://thermapolis.hypotheses.org/Coordonné par Marie Chabrol, le programme de recherche THERMAPOLIS analyse l’accès à l’eau dans les villes occidentales à travers l’exemple des bains-douches. L’enjeu est de connaître les usages et les usagers des bains publics, et de cerner les fonctions passées et présentes de ces institutions. Par la combinaison d’échelles d’observation et d’approches diachronique et synchronique, THERMAPOLIS propose de mieux comprendre la privation de l’accès à l’eau et les réponses qui y sont apportées dans le contexte urbain néolibéral de l’Europe de l’ouest, marqué depuis plusieurs années par la « crise des réfugiés » et depuis plusieurs mois par celle du « nouveau coronavirus ». La recherche croise deux entrées : par les politiques publiques anciennes et actuelles et par les expériences des usagers et des agents. Ce faisant, cette recherche mettra en lumière la tension entre deux types d’urbanité : la « ville exclusive », qui se ferme aux plus pauvres et la « ville solidaire ». À travers l’exemple des bains-douches, l’enjeu est de comprendre comment s’exprime la solidarité à différentes époques et dans divers contextes urbains. Il s’agit également d’analyser les expériences et les trajectoires des personnes qui ont un accès à l’eau réduit ou inexistant.

-

Chaignon Alexandra

Chaignon Alexandra. (2016).

« L’eau slovène, une ressource qui n’est pas privatisable ».

In L’Humanité, journal du 23 novembre 2016.Avoir accès à l’eau potable est désormais un droit constitutionnel en Slovénie. La semaine dernière, le Parlement de ce pays alpin de 2 millions d’habitants a ajouté un amendement à la Constitution garantissant que l’eau n’est pas une marchandise.

-

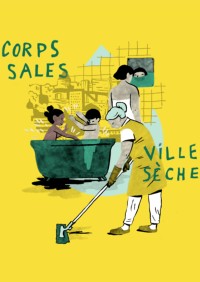

Chauliac Marina, Lévy-Vroelant Claire, & Bonny Linda

Chauliac Marina, Lévy-Vroelant Claire, & Bonny Linda (2020).

Les bains-douches, au croisement des questions migratoires et d’une politique de l’hygiène

[Pour BainsMigr, projet de recherche en Auvergne-Rhône-Alpes,]. [en ligne] https://lecpa.hypotheses.org/1828Répondant à la nécessité d’un accès à l’eau et à la santé pour les plus précaires, le maintien des bains-douches fait écho aux mesures hygiénistes et sociales qui ont permis leur création à partir du XIXème siècle en Europe et en Amérique du Nord. Symboles de modernité et produits de la politique municipale d’hygiène et de santé publique, les bains-douches ont souvent été associés à la construction de logements sociaux mais aussi à des piscines, dans une vision associant hygiène et pratique sportive. De leur apparition jusqu’à nos jours, les bains-douches sont révélateurs des « techniques du corps » qui concernent l’entretien physique, la santé comme l’apparence, ainsi que des discours normatifs qui les accompagnent.

-

Chauliac Marina & LALCA

Chauliac Marina & LALCA. (2021).

« Dans l’intimité des bains-douches. Une expérience collective de recherche-création ».

In Rencontres ethno-atistiques. Ethnographiques.org, n°42. https://www.ethnographiques.org/pdf_version.api/objet/article-1477.pdfCe texte présente une expérience collective de recherche-création menée par l’association LALCA (Laboratoire d'Architectes, de Lutteurs, de Chercheurs et d’Artistes) sur le dernier établissement public de bains-douches encore ouvert à Lyon. Le laboratoire lyonnais LALCA se définit à la fois par un engagement citoyen, par une approche alliant recherche théorique et expérimentale ainsi que par des expériences artistiques (sonores, visuelles et urbaines). Il questionne aujourd’hui l’hospitalité publique et l’accès à l’intimité de ceux qui en sont privés à travers les pratiques

d’hygiène et de sociabilité aux bains-douches. Cet article présente la composition et la démarche du collectif qui rassemble des chercheurs, des artistes et des architectes. Il aborde également les modalités et les effets de la recherche-création sur le terrain. Une des singularités de cette démarche consiste à questionner l’intimité dans les relations sociales à partir du recueil et de l’analyse d’entretiens qui deviennent des « Récits de vi(ll)e » et des « Polyphonies citadines », mais aussi à travers la mise en place de « Campements sonores », et autres dispositifs interactifs et temporaires créés par le LALCA. Cette expérience amène à considérer en quoi la recherche peut être modifiée par l’art et l’intervention dans l’espace public, et que loin de s’en trouver altérée, elle y puise des ressources pour répondre à des situations d’enquête problématiques et accéder à de nouvelles connaissances.

-

Chaussade Jean-Louis

Chaussade Jean-Louis. (2012).

Le XXIe siècle, le siècle de l’eau?

Nouveaux débats publics.Ce XXIe siècle s’ouvre sur un fait qui va rapidement s’imposer comme une évidence : la nécessité de gérer l’eau dans la rareté et de bâtir un nouveau modèle d’utilisation. Alors qu’en Europe, l’eau est encore fréquemment considérée comme un bien commun accessible à tous, il est probable que les situations de pénurie, ou parfois d’excès, vont à l’avenir se multiplier à l’échelle de la planète et engendrer de nouvelles crises. Ces changements sont liés à des enjeux redoutables : la croissance démographique, l’urbanisation grandissante, le développement de l’industrie et le réchauffement climatique.

Jean-Louis Chaussade, qui a consacré toute sa vie à l’eau, s’adresse à tous les citoyens, aux ingénieurs et aux décideurs économiques et politiques, pour leur faire partager son regard sur l’eau dans le monde. Si les comportements sont déjà en mutation, une consommation plus citoyenne devra se développer. Il faut néanmoins aller au-delà. L’auteur propose des solutions opérationnelles, qui vont de la facturation de l’eau pour tout un chacun jusqu’à la gestion de l’eau selon un cycle global impliquant aussi bien les particuliers, les industriels que les agriculteurs. La raréfaction de l’eau, qui peut certes être à l’origine de crises sanitaires, économiques ou politiques, constitue aussi une opportunité de progrès, de développement et de coopération. A condition toutefois de prendre les décisions d’investissement qui s’imposent, de créer les situations de coopération entre tous les acteurs et de fédérer tous les savoir-faire, Nord et Sud, public et privé, pour mettre à la portée de tous « l’eau intelligente » qui sera celle du XXIe siècle. Un essai accessible, lucide et optimiste.

-

Dardot Pierre & Laval Christian

Dardot Pierre & Laval Christian (2014).

Commun : Essai sur la révolution au XXIe siècle.

La Découverte.Partout dans le monde, des mouvements contestent l'appropriation par une petite oligarchie des ressources naturelles, des espaces et des services publics, des connaissances et des réseaux de communication. Ces luttes élèvent toutes une même exigence, reposent toutes sur un même principe: le commun.

Pierre Dardot et Christian Laval montrent pourquoi ce principe s'impose aujourd'hui comme le terme central de l'alternative politique pour le XXIe siècle : il noue la lutte anticapitaliste et l'écologie politique par la revendication des " communs " contre les nouvelles formes d'appropriation privée et étatique ; il articule les luttes pratiques aux recherches sur le gouvernement collectif des ressources naturelles ou informationnelles ; il désigne des formes démocratiques nouvelles qui ambitionnent de prendre la relève de la représentation politique et du monopole des partis.

Mais, selon les auteurs, le commun ne tient ni de l'essence des hommes ni de la nature des choses, mais de l'activité des hommes eux-mêmes : seule une pratique de mise en commun peut décider de ce qui est " commun ", réserver certaines choses à l'usage commun, produire les règles capables d'obliger les hommes. En ce sens, le commun appelle à une nouvelle institution de la société par elle-même : une révolution ? -

Deckmyn Chantal

Deckmyn Chantal

Lire la ville

2020, lé découverte, 280p.«Ce livre est un manifeste pour la ville. Ce n’est ni un pamphlet ni une critique amère ou nostalgique de notre réalité. C’est un manuel pratique qui s’adosse à une pensée et à une éthique de la ville, qui part de l’existant et tente de le saisir. L’ouvrage croise les dimensions spatiales et sociales de la ville. Il ne cherche pas à convaincre. Il expose, pas à pas, le bénéfice que représenterait pour tous, individuellement et collectivement, un espace public civil, favorisant la citoyenneté, l’égalité et la solidarité. L’ouvrage, composé de 19 entrées thématiques (bancs, sols, gares, sûreté urbaine…), propose un choix de préconisations qui, sans prétendre à l’exhaustivité ni à la perfection, tendent vers une éthique des interventions dans la ville.

Chaque entrée, éclairée par les enjeux anthropologiques et politiques de l’espace public, comporte des recommandations, explore des aspects pratiques, évoque quelques-unes de ses dimensions sémantiques, historiques ou artistiques. Des exemples, des contre-exemples, des illustrations, une marche à suivre permettent de penser les différentes problématiques en regard de cas concrets. L’ouvrage intéressera tout un chacun, des élus et des aménageurs aux amoureux de la poétique urbaine.

-

Deckmyn Chantal par Vincendon Sibylle

Deckmyn Chantal par Vincendon Sibylle

"L’espace public devient inhabitable."

In : Liberation 17 janvier 2016.Pour l’architecte et urbaniste, la ville est, elle aussi, porteuse d’inégalités et d’ostracisme, à l’image de la société. Améliorer l’espace urbain serait une preuve de notre dégré de civilisation, pour les SDF, mais aussi pour tous ceux qui sont vulnérables : les personnes âgées, les enfants, les handicapés.

In : Liberation 17 janvier 2016 - article numérique -

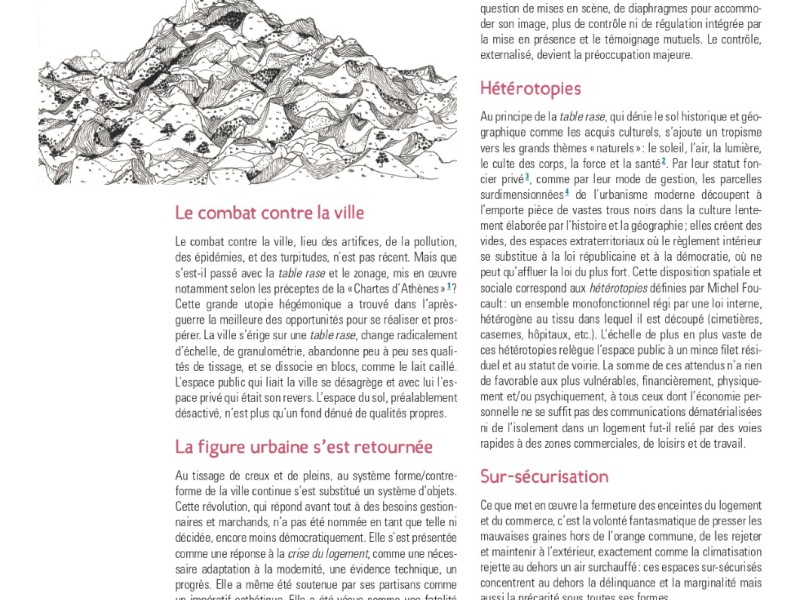

Deckmyn Chantal

Deckmyn Chantal (2015).

Fractures urbaines et psychées.

CAIRN, 8‑9.Face aux évolutions des espaces urbains et de leurs espaces publics, Chantal Deckmyn, architecte et anthropologue, constate une fracture urbaine grandissante, et s’interroge sur les liens entre urbanité et santé mentale.

« La disparition de la ville, sa métamorphose en hétérotopies juxtaposées, la réduction tant quantitative que qualitative de l’espace public et démocratique, mettent tout un chacun

en situation de manquer d’air. La ville ne peut guérir la souffrance mentale. L’espace n’intervient pas dans le registre des causes mais des conditions, celles-ci, notons-le, étant aussi

déterminantes que celles-là. Par sa contenance, sa portance et comme milieu vivant (au sens océanique, nourricier du terme), elle était en mesure de lui offrir des conditions pour composer et s’apaiser. Ces conditions se sont aujourd’hui retournées comme un gant, tout se passe comme si le milieu nourricier était devenu allergène. »

-

Dalage Emilie

Dalage Emilie,

Politiques du refuge (1) : Les refuges – Interagir en situation d’urgence et de violence ?

In Politique du refuge d'Émilie Dalage, Joelle Le Marec, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Sophie Djigo, Marie Le Ray, et al.. 2019 ⟨medihal-02281346⟩ Séminaire de recherche, https://shs.hal.science/medihal-02281346/Comment penser une politique des refuges dans une perspective pluridisciplinaire ?

En croisant enquêtes de terrain, perspectives théoriques et projets concrets de refuges présents et à venir, nous voudrions questionner le « besoin » de refuges et la manière dont ces « en dehors » peuvent devenir des lieux de fabrique de nouvelles utopies, points de fuites nécessaires qui nous permettent d’inventer des manières possibles d’habiter le monde. Penser les lieux d’accueil des exilé.e.s comme des refuges nécessite de réfléchir à ces lieux comme espaces de traductions, d’écoute, mais aussi de repos.

Dans le cadre de la manifestation « La saveur de l’autre », Le Channel scène nationale de Calais, En collaboration avec le programme européen Atlas of transitions, programme ANR Liminal/Inalco, et les Non-lieux de l’exil (NLE). -

Devereux Georges

Devereux Georges, La Barre, W., & Benis-Sinaceur, H. (1980).

De l’angoisse à la méthode dans les sciences du comportement.

Flammarion.Toute science du comportement est entravée par l’angoisse que provoque le chevauchement du sujet d’étude et de l’observateur, une angoisse qui déforme la perception et l’interprétation des données, et produit des résistances de contre-transfert. Considérées comme fondamentales et caractéristiques des sciences du comportement, ces «perturbations» sont capables de produire des prises de conscience mieux que tout autre type de données. Le savant doit donc cesser de mettre exclusivement en valeur la manipulation du sujet, et chercher à se comprendre lui-même en tant qu’observateur. En ce sens, chaque expérience menée sur un rat est aussi une expérience pratiquée sur l’observateur, dont les angoisses et les manœuvres de parade peuvent jeter plus de lumière sur la nature du comportement en général que ne le peut l’observation des rats – ou celle d’êtres humains.

-

Derrida Jacques & Dufourmantelle Anne

Derrida Jacques & Dufourmantelle Anne (1997).

De l’hospitalité.

Calmann-Lévy.De l'hospitalité fut à l'origine de cet échange, et d'abord un oui à l'invitation.

Anne Dufourmantelle assiste au séminaire de Jacques Derrida. Il y traite de l'hospitalité, justement, mais aussi de l'hostilité, de l'autre et de l'étranger, comme de tout ce qui aujourd'hui arrive aux frontières. Sensible à l'actualité des thèmes, à la force et à la limpidité du langage, Anne Dufourmantelle invite le philosophe à lui confier deux séances datées. On pourra suivre ainsi le rythme insolite, tour à tour patient ou précipité, d'un enseignement gardé intact.

Sont médités, comme en aparté, de page en page, des griefs, des plaintes et des souffrances de notre temps. Le séminaire leur donne quelques noms : Antigone en 1996 ou le deuil impossible, œdipe à Colone et les « télétechnologies », E-mail ou Internet, le procès de Socrate et les funérailles de Mitterrand à la télévision, la guerre et le marché des langues, les butées de la citoyenneté, la machine policière, l'interruption du chant, l'interception de la parole. -

Douglas Mary

Douglas Mary (2001).

De la souillure : Essai sur les notions de pollution et de tabou (A. GUÉRIN, Trad.)

La Découverte.Au XIXe siècle, on distinguait les religions primitives des grandes religions de la planète sous deux aspects. En premier lieu, les religions primitives seraient inspirées par la peur ; en second lieu, elles seraient inextricablement liées aux notions de souillure et d'hygiène : les primitifs étaient, disait-on à l'époque, convaincus que ceux qui, par inadvertance, traversaient quelque ligne interdite étaient victimes d'effroyables catastrophes.

Mais les anthropologues qui, comme Mary Douglas, se sont engagés dans une démarche comparative ont récusé ces oppositions pour s'intéresser aux manières dont chaque culture classe les dangers et aux rites permettant de les conjurer. L'hygiène, de ce point de vue, se révèle une excellente piste si nous savons la suivre en profitant des connaissances que nous avons de nos propres sociétés : intégrées à l'ensemble des interdits qui ont cours dans une société donnée, les notions de saleté et de pollution symbolique mettent en jeu le rapport de l'ordre au désordre, de l'être au non-être, de la vie à la mort. -

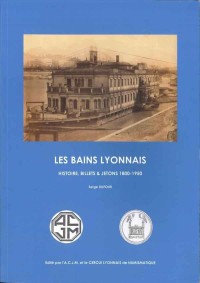

Dufour Serge

Dufour Serge (2014).

Les bains lyonnais : Histoire, billets & jetons, 1800-1950.

ACJM Cercle lyonnais de numismatique.Ce magnifique ouvrage est consacré à la numismatique des établissements de bains lyonnais du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Poursuivant les recherches de Paul Topenot, Serge Dufour nous propose un catalogue richement illustré et très bien documenté de ces jetons et billets des établissements de bains de la ville de Lyon.

-

Dupont-Beurier Pierre-François

Dupont-Beurier Pierre-François (2006).

Petite philosophie du bricoleur.

Milan.Animal d'une curieuse espèce, le bricoleur est une énigme au sein de notre monde moderne, sous le règne du " déjà-tout-prêt ", du " facile-à-faire ". Mais que cherche-t-il, cet entêté, éternel affairé insatisfait, solitaire, qui s'attelle inlassablement à sa tâche, qui fignole, peste contre lui-même, esclave de sa passion ? Ni artisan, ni professionnel, ni artiste, cet être hybride possède bon nombre de talents. Homme d'imagination, il crée pour rêver. Avec ses mains pour seul guide, il explore le réel. L'auteur de cet essai philosophique porte un regard empreint de respect et d'admiration sur ce " combattant téméraire et courageux ", qui n'a de cesse de lutter contre son adversaire : la matière, avec sa seule arme : la volonté. La victoire acquise, le bricoleur éprouve ce sentiment de liberté qui lui permet de repartir pour un nouveau combat, avec cette idée fixe : " faire de presque rien quelque chose ".

-

Favier Olivier

Favier Olivier (2016).

Chroniques d’exil et d’hospitalité : Vies de migrants, ici et ailleurs.

Le passager clandestinDes êtres humains s’exilent pour changer leur destin. D’autres les aident à accomplir leurs rêves, parce qu’ils croient en l’hospitalité…

Olivier Favier a passé trois ans au contact des migrants – il a réuni des entretiens, des reportages, des portraits, des analyses… qui décrivent à la fois les traversées des uns et des autres, les lois européennes, les conditions d’accueil à Calais et ailleurs…

Les migrants lui ont raconté leur vie et leur exil, dans une rue de Calais, sur une péniche à Conflans, dans l’annexe de l’église Saint-Bernard à Paris ou dans un bar clandestin de Rosarno. Au fil de ces récits, on traverse l’Himalaya à pied, le Sahara accroché à un pick-up, la Méditerranée en furie à bord de canots de fortune. On découvre, médusé, comment des êtres humains ont dû défier la mort, et souvent à plusieurs reprises, dans le seul espoir d’une vie meilleure.Clairsemé de photographies de l’auteur, ce livre à l’écriture sensible et mordante offre un regard lucide et sans concession sur les migrations et les conditions d’accueil en France de ceux qui ont tout quitté dans l’espoir d’une vie nouvelle.

-

Fieulaine Nicolas

Fieulaine Nicolas (2015).

« Ville, espaces et précarité : L’urbain contre la santé mentale... Tout contre ? ».

In Des territoires fragmentés : Enjeux psychiques et politiques. Rhizome, n°57 (p. 11‑12). Presses du Rhizome. https://doi.org/10.3917/rhiz.057.001Depuis la psychologie sociale, discipline souvent oubliée des sciences sociales et petite sœur mal aimée de la psychologie, Nicolas Fieulaine se penche, par l’analyse du complexe de transit multipolaire de Perrache, sur les espaces publics intermédiaires et leurs usages marginaux. La similarité entre ces espaces a-fonctionnels (les espaces de transit en sont au même titre que les friches ou les terrains vagues) et les états psychologiques induits par la précarité, qu’elle soit psychologique, financière, sociale et/ou administrative, en font des espaces accueillant des usages marginaux, souvent considérés comme des mésusages aux yeux des gestionnaires et constructeurs, d’errances géographiques comme psychiques, de sociabilités fugaces, d’attentes vers nulle part. Des lieux où il est possible ne-pas-être (ne pas être normé, ne pas être normal), tout en passant inaperçu, accueilli et porté par la foule, tout en ayant la possibilité de s’en séparer à tout moment, ayant pourtant toujours accès à un horizon vers un ailleurs dans des situations où il est souvent difficile de se projeter au-delà de l’ici et du maintenant.

-

Frioux Stéphane

Frioux Stéphane (2013).

Les batailles de l’hygiène : Villes et environnement de Pasteur aux Trente Glorieuses (1ère édition).

Presses Universitaires de France.Depuis Pasteur et l’identification du danger représenté par les microbes, jusqu’à l’urbanisation galopante des Trente Glorieuses, l’historien a traqué la naissance et la diffusion de dispositifs techniques aujourd’hui indispensables à la sécurité sanitaire et à la propreté de l’espace urbain : usines d’eau potable, stations d’épuration, installations de traitement des déchets. Ces équipements ont engendré des polémiques passionnées qui ne furent pas cantonnées aux spécialistes, mais qui ont au contraire investi l’espace public.

À travers plusieurs études de cas se dessine un tableau vivant et complexe. Les villes françaises ont connu très tôt d’intenses débats civiques et de fréquentes batailles politiques liées à l’eau et à l’assainissement urbain. Derrière ces controverses locales, toujours d’actualité, c’est un paysage de villes méconnues qui apparaît et met en lumière des localités qui ont joué un rôle phare dans la diffusion des innovations de l’ingénierie sanitaire.

-

Gardella Edouard

Gardella Edouard (2016).

« Temporalités des services d’aide et des sans‑abri dans la relation d’urgence sociale, Une étude du fractionnement social ».

In Sociologie (Vol. 7, p. 243). http://www.cairn.info/revue-sociologie-2016-3-page-243.htmEn réponse aux problèmes d’accès au logement, acteurs privés et publics proposent, en France, depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale, des habitats d’assistance, dont une caractéristique centrale est leur durée provisoire. Si nombre de ces habitats imposent un provisoire qui dure, l’hébergement d’urgence, gratuit et destiné aux personnes sans‑abri, impose quant à lui un temporaire qui se répète. La durée de séjour dans ces habitats faiblement conditionnels y est en effet très courte (entre une et sept nuits principalement), malgré les changements prévus par la loi DALO (2007). Cette temporalité du séjour en hébergement a pour conséquence une forte mobilité d’habitats des individus les plus précaires de la structure sociale. L’organisation d’un tel turnover et ses effets sur les temporalités quotidiennes des sans‑abri est conceptualisée dans cet article comme un fractionnement social. Ce type de relation d’assistance donne ainsi à voir un pouvoir distinct du modèle de l’institution totale. Mais, afin de ne pas réduire cette relation d’aide à un mécanisme déterministe, il s’agit de porter attention à la diversité des réactions à la fois des intervenants sociaux et des personnes sans‑abri. C’est à cette condition que les pratiques de cantonnement des contraintes temporelles imposées par ces hébergements peuvent être documentées.

-

Gilbert Raphaëlle

Gilbert Raphaëlle,

Du tiers-lieu au lieu tiers : se réapproprier la fonction politique de tiers, un enjeu démocratique pour les médiathèques,

Bulletin des bibliothèques de France 2023.Les bibliothèques se situent à la croisée de nombreuses politiques publiques. Basé sur l’expérience d’une recherche-action menée lors d’une situation de crise, cet article interroge le rôle et les limites de la médiathèque troisième lieu, et questionne sa place de tiers au sein de l’espace urbain et de son écosystème d’acteurs.

-

Goffman Erving

Goffman Erving (1973).

La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 2 : Les relations en public.

Ed. de minuit.Cet ouvrage représente l’aboutissement d’une recherche constante dans l’œuvre de Goffman : décrire de façon quasi grammaticale ce qui constitue l’étoffe de la société (de toute société), les rapports entre les gens.

De même que la phrase : “ Auriez-vous du feu ? ” obéit à des règles grammaticales strictes que le locuteur est obligé d’appliquer s’il veut se faire comprendre (et qu’il applique sans y penser) de même les comportements “ interpersonnels ” alors manifestés (façon de s’approcher, mouvements réciproques du regard, forme de l’adresse – “ vous ”, “ monsieur ”, etc.) sont régis par des règles rituelles auxquelles il faut se conformer si l’on ne veut pas choquer.

Il y a pourtant une différence, que Goffman souligne à plusieurs reprises : si les règles linguistiques forment une grammaire, les règles rituelles constituent un “ ordre ”. Et l’ordre social, à la différence d’une grammaire, n’est pas au-delà de l’éthique, car il n’est pas simplement un code fonctionnel, mais il traduit aussi des rapports de domination et de profit. Il s’ensuit que “ mal ” se comporter à une tout autre dimension que “ mal ” parler (au sens de faire des “ fautes ” de syntaxe).

C’est cette dimension proprement politique du comportement inter-individuel qui se découvre progressivement au long des sept articles qui composent le livre et qui se complètent en un cheminement du plus simple au plus complexe, du plus extérieur au plus intériorisé. -

Gotman Anne

Gotman Anne

"Le sens de l’hospitalité - Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre."

Paris, PUF, 2001.Considérée comme une vertu, l’hospitalité est cultivée, louée, moins souvent étudiée. Les moralistes, chagrinés de son déclin, exhortent ses bienfaits ; les philosophes, plus distants, cherchent sa permanence. Plus proche de l’expérience concrète, ce livre envisage l’hospitalité comme une pratique sociale critique de la vie quotidienne, dans laquelle l’être humain, bon gré, mal gré, se réalise.

Véritable épreuve de l’autre, l’hospitalité est riche d’apports et de difficultés, d’ajustements et de compromis, de sacrifices et de conflits. En donnant la parole à ceux qui ont vécu des expériences, parfois extrêmes, d’accueil de réfugiés, de personnes atteintes du sida ou encore de membres de leur entourage, l’ouvrage dévoile les rapports de sexe, de territoire, de pouvoir et d’identité qui se jouent entre hôtes, ainsi que les contradictions entre logiques privée, marchande, associative, ou d’État. Par la confrontation d’approches historique, littéraire et empirique, il révèle les multiples facettes, politiques, psychologiques, sociologiques, d’un phénomène au coeur des problèmes sociétaux.

-

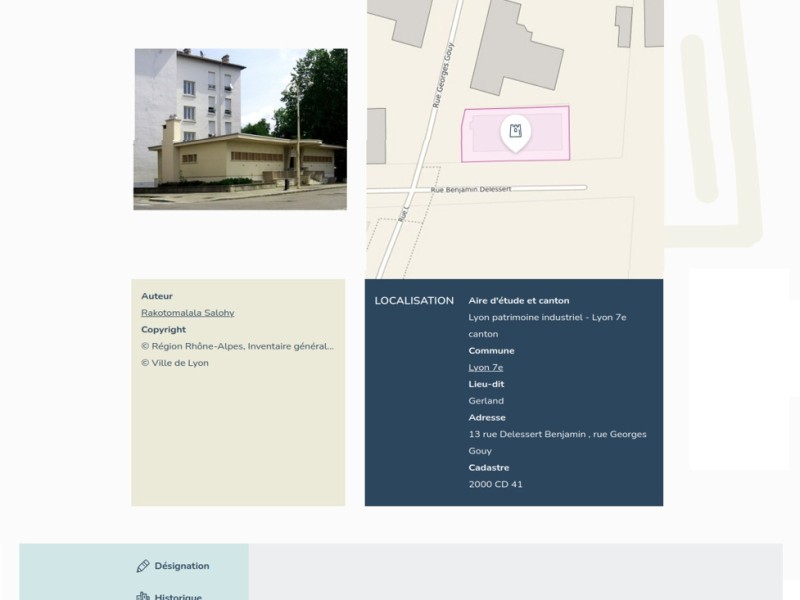

Halitim-Dubois, N., & Rakatomala, S.

Halitim-Dubois, N., & Rakatomala, S. (2010).

Bains douches de Gerland dit bains douches Delessert

[Inventaire topographique du patrimoine industriel de la ville de Lyon, réalisé pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes]. [en ligne] https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/IA69004488 consulté le 02/09/2023Fiche technique de recensement institutionnel du bâtiment des bains-douches Delessert. Descriptions physique, topographique, urbanistique, historique, architecturale et administrative.

-

Haüssermann Hartmut, Martinet Frédéric.

Haüssermann Hartmut, Martinet Frédéric.

La grande ville sûre ? Pour une politique de l'espace public.

In: Les Annales de la recherche urbaine, N°95, 2004. Apprivoiser les catastrophes. pp. 120-125; doi : https://doi.org/10.3406/aru.2004.2543 https://www.persee.fr/doc/aru_0180-930x_2004_num_95_1_2543La vie urbaine constitue une forme sociale fragile et mouvante où tout ordre imposé menace les qualités d'ouverture au hasard et à l'inattendu. Le développement récent des systèmes de sécurisation des espaces publics répond à une demande mais suscite aussi de l'inquiétude. Le défi et le rôle de la grande ville à venir pourraient consister à assurer concrètement le désir local de sécurité tout en s'opposant aux demandes communautaristes et aux tendances ségrégatives.

-

Hennion Ambre

Hennion Ambre (2004).

Une sociologie des attachements : D’une sociologie de la culture à une pragmatique de l’amateur.

Sociétés, 85(3), 9‑24. https://doi.org/10.3917/soc.085.000En s’intéressant aux pratiques amateurs, il est possible de produire une mise en mots du goût musical en acte, en situation, avec ses trucs et ses bricolages, loin de toutespace de justification publique, mais attentif à son propre succès. Le goût est une modalité problématique d’attachement au monde. À partir d’entretiens et d’observations conduits avec des amateurs, l’objectif est de sortir la sociologie du goût d’une conception critique devenue hégémonique, qui ne le voit que comme un jeu social gratuit et ignorant de lui-même, et de restituer à la pratique amateur son espace propre.

-

Hoedemann Olivier, & Kishimoto Satoko

Hoedemann Olivier, & Kishimoto Satoko. (2010).

L’eau, un bien public : Alternatives démocratiques à la privatisation de l’eau dans le monde entier.

C.L. Mayer.L'eau est un bien public qui a subi, dans les années 1990, une grande vague de privatisation, censée entraîner une plus grande efficacité et étendre l'accès à l'eau et à l'assainissement aux populations pauvres jusque-là non desservies. Cela a été un échec retentissant. Cet ouvrage démontre la nécessité de revenir à une gestion publique de l'eau, en faisant d'abord un état des lieux des processus de privatisation de par le monde, de leurs conséquences et de leurs échecs, ainsi que des diverses formes de résistance que ces processus ont rencontrées et suscitées. Les auteurs relatent ensuite quelques expériences réussies aussi bien au Sud qu'au Nord, expériences qui reposent souvent sur la mobilisation citoyenne et sur des processus de démocratie participative. Des leçons tirées de ces expériences, les auteurs tirent quelques grands principes pour renforcer la gestion de l'eau comme bien public.

-

Ingold Tim

Ingold Tim (2013).

Marcher avec les dragons.

Zones Sensibles.Les champignons, voyez-vous, ne se comportent tout simplement pas comme des organismes devraient se comporter. Mais il en va également ainsi avec les hommes. Ils ne vivent pas à l'intérieur de leurs corps, comme les théoriciens de la société se plaisent à l'affirmer. Leurs traces s'impriment sur le sol, via leurs empreintes, leurs sentiers et leurs pistes ; leur souffle se mêle à l'atmosphère. C'est pourquoi j'en suis venu à interroger ce que nous entendons par "environnement", pour finalement ne plus le concevoir comme ce qui entoure (ce qui est "là-dehors" et non "ici dedans") mais comme une zone d'interpénétration à l'intérieur de laquelle nos vies et celles des autres s'entremêlent en un ensemble homogène". Grâce à ses expériences de terrain en tant qu'ethnologue, et avec l'aide de bon nombre de philosophes et d'anthropologues, Tim Ingold déploie dans cette anthologie les lignes d'une pensée originale délimitant les territoires de l'évolution biologique et culturelle, les environnements humains et non humains, les royaumes de la pensée et de l'action, et les discours rivaux de l'art et de la science. De la poétique de l'habiter à l'écologie du sensible, Tim Ingold plaide pour une réconciliation entre les projets de la science naturelle et ceux de l'éthique environnementale, pour un retour aux sources de l'anthropologie.

-

Khoury Stéphanie & Rannou Maël

Khoury Stéphanie & Rannou Maël ,

Les bibliothèques de proximité,

collection l’opportune, FMSH diffusion, Clermont-Ferrand, 2022.Existant dans des modèles divers, les bibliothèques territoriales sont en mutations constantes depuis des décennies. Si la fonction documentaire reste centrale, s’y sont ajoutées celles de lieu de croisement, d’action culturelle, de formation, de rencontre communautaire, d’accès au numérique. La liste est sans cesse mise à jour, plus encore durant la pandémie de Covid, qui les a à la fois affirmées comme lieux de « première nécessité » tout en les limitant au prêt. Dans cet ouvrage, Stéphanie Khoury et Maël Rannou décryptent les poids symboliques et politiques de ces lieux essentiels et analysent leurs dynamiques actuelles.

-

Labbé Mickaël

Labbé Mickaël (2019).

Reprendre place : Contre l’architecture du mépris.

Payot.Pourquoi avons-nous cette étrange impression que la ville ne nous appartient pas ? De n'être que de passage alors même que nous y résidons ? Quel est ce malaise que nous ressentons à la vue d'un banc «design» segmenté en places individuelles, de pics au rebord d'une vitrine, de grillages et de caméras tous azimuts ? Ce sont autant de symptômes de suspicion et de mépris de la ville à notre égard, autant de sensations de dépossession. Loin d'être une chose inerte, l'espace urbain formé par les urbanistes et architectes est politique, vivant et signifiant. Il envoie des signaux de reconnaissance et de mépris à destination de ceux qui y vivent. C'est pourquoi il est plus que temps d'apprendre à décrypter le langage urbain pour pouvoir reprendre place en son sein et exiger de ceux qui la fabriquent de produire une ville à destination de toutes et tous.

-

Laborey Claire

Laborey Claire

"Mainmise sur les villes."

Chamaerops et Arte, 2015, 89 minutes.Où en est la démocratie urbaine ? De Paris à Istanbul en passant par Berlin ou Copenhague, ce film interroge la manière dont se construit la ville et la place qu’y occupent les citoyens. De Berlin à Copenhague en passant par Londres ou Toulouse, un voyage émaillé de rencontres avec des experts (la chercheuse Anna Minton, les architectes-urbanistes Jan Gehl et Frédéric Bonnet, le philosophe Thierry Paquot. . . ). Ils décryptent les rapports de force à l’oeuvre et s’interrogent sur la constitution de contre-pouvoirs.

-

LALCA

Qu’est-ce que l'hospitalité à

l'échelle d'une ville ?Octobre 2021, Millenaire 3

Qu’est-ce que l’hospitalité à l’échelle d’une ville ? Répondre à cette question peut se faire de deux manières :

Par la théorie, en réfléchissant à la manière dont la fabrique de la ville a produit volontairement ou non des exclusions ; par la pratique, en regardant concrètement les solutions trouvées par les individus pour répondre à leurs besoins quotidiens.

Ce sont ces deux angles que le laboratoire de recherche et création, LALCA, créée en 2008, propose d’investiguer dans cet article.

En parallèle de ce travail d’observation et d’enquête, LALCA mène des recherches documentaires et collabore régulièrement avec des laboratoires académiques, comme le Laboratoire EVS-LAURe, et l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain de l’EHESS-CNRS. -

LALCA

Campement sonore

Avril 2021, Anthropocène 2050

"Notre Campement sonore génère une hospitalité éphémère essentielle au travail d’enquête, tout autant qu’il est une manière de la revendiquer comme nécessité fondamentale des espaces publics urbains"

Par un collectif du Laboratoire d’Architectes, Lutteurs, Chercheurs et Artistes (LALCA)

Dans cet article, Julie Bernard, Corentine Baudrand, Marie Maindiaux et Florent Ottello théorisent la méthodologie du “campement sonore”, outil indispensable du travail de recherche — action du Laboratoire d’Architectes, Lutteurs, Chercheurs et Artistes (LALCA) sur la ville accueillante.

-

LALCA

Dans l’intimité des bains-douches.

Une expérience collective de recherche-création.

Décembre 2021, Ethnographiques

Ce texte présente une expérience collective de recherche-création menée par l’association LALCA (Laboratoire d’Architectes, de Lutteurs, de Chercheurs et d’Artistes) sur le dernier établissement public de bains-douches encore ouvert à Lyon. Le laboratoire lyonnais LALCA se définit à la fois par un engagement citoyen, par une approche alliant recherche théorique et expérimentale ainsi que par des expériences artistiques (sonores, visuelles et urbaines). Il questionne aujourd’hui l’hospitalité publique et l’accès à l’intimité de ceux qui en sont privés à travers les pratiques d’hygiène et de sociabilité aux bains-douches. Cet article présente la composition et la démarche du collectif qui rassemble des chercheurs, des artistes et des architectes. Il aborde également les modalités et les effets de la recherche-création sur le terrain. Une des singularités de cette démarche consiste à questionner l’intimité dans les relations sociales à partir du recueil et de l’analyse d’entretiens qui deviennent des « Récits de vi(ll)e » et des « Polyphonies citadines », mais aussi à travers la mise en place de « Campements sonores », et autres dispositifs interactifs et temporaires créés par le LALCA. Cette expérience amène à considérer en quoi la recherche peut être modifiée par l’art et l’intervention dans l’espace public, et que loin de s’en trouver altérée, elle y puise des ressources pour répondre à des situations d’enquête problématiques et accéder à de nouvelles connaissances.

-

LALCA

L’eau des bains-douches, de l’intimité à la santé publique

Compte-rendu de “La semaine l’eau 2022” par LALCA.

Juillet 2022, Anthropocène 2050

Et si l’on prenait au sérieux les bains-douches en tant que lieu important de la ville? Et si l’on partait des bains-douches pour découvrir les relations entre la ville et l’eau? LALCA mène l’enquête. Association créée en 2008, LALCA est un laboratoire de recherche théorique et expérimentale qui tente d’observer comment la ville se fabrique à l’encontre de ce(ux) qui l’effraie(nt).

Au croisement des champs disciplinaires de la création visuelle et sonore, de la cartographie militante et de la recherche urbaine, LALCA explore les marges de la métropole lyonnaise pour éclairer avec celles et ceux qui les habitent des réalités invisibles et penser la ville inclusive.

-

LALCA

LALCA

Se laver dans le parcours de l’habiter éclaté

« ET SI LES BAINS-DOUCHES ÉTAIENT LE CENTRE DU MONDE ? »

Cette question poétique et polémique fut inscrite sur les murs des bains-douches Delessert, les derniers de la métropole lyonnaise, lors d’une des résidences organisées par LALCA en avril 2018 dans le quartier de Gerland, dans le cadre du projet Hospitalité(s). A la fois hypothèse et manière de faire acte, cette question inaugure une recherche-création sur les Bains- douches publics conduite avec le laboratoire EVS-LAURe ; elle interroge les temps de l’hospitalité dans l’espace urbain, dans un lieu abritant l’un des besoins essentiels de tout être humain : celui de se laver. Car ce moment d’hygiène personnelle fait du temps de la douche un temps d’existence pour soi, qui appartient pleinement à l’habiter, au sens des habitudes prises, de l’engagement de son corps dans un espace familier, selon Marc Breviglieri.

Habiter ne peut se réduire au seul toit sur la tête et doit être envisagé comme la somme des différents besoins de l’être humain : manger, dormir, se laver, s’habiller, s'aimer, etc. qui se retrouvent fragmentés dans l’espace public pour les personnes dépourvues de logement conventionnel, et notamment pour les usagers des bains-douches. Ces formes singulières d’habiter, que nous nommons « habiter éclaté », impliquent de nombreux déplacements pour subvenir à ces besoins et placent alors l’espace public au cœur de l’habiter ouvrant des réflexions sur sa spatialité et ses temporalités.

Ici, LALCA pose le constat que l’eau, en tant que composante de l’habiter et matière habitée, permet une spatialisation et une temporalisation des actes de l’hospitalité dans la ville. L’eau serait dès lors un véritable lieu d’hospitalité, qu’il devient primordial de mettre au cœur des politiques d’aménagement des espaces publics.

-

LALCA

LALCA (2025)

Des usagers producteurs de patrimoine, l’exemple des bains-douches de Lyon, pp. 211-223,

Dans In Situ. Au regard des sciences sociales, 5 | 2025 Les visiteurs du patrimoine, https://journals.openedition.org/insituarss/3558 ; DOI: https://doi.org/10.4000/13uwz« Si la notion de patrimoine est une autre manière de désigner un bien commun, alors les bains-douches de Lyon méritent d’être reconnus comme un lieu patrimonial à différents égards. Le bâtiment lui-même et sa fonction sociale en font un haut lieu de la ville hospitalière. Les usages du « prendre soin » et les pratiques de l’intimité que ce terme recouvre sont le reflet d’une ville plurielle qui abrite et s’enrichit de cultures répondant à des normes sociales différentes de celles imposées par la société contemporaine ainsi que de savoirs venus d’ailleurs. Il s’agit alors de favoriser leur reconnaissance et leur rayonnement dans la ville et au-delà. »

LALCA appelle dans ce texte à considérer la patrimonialisation comme une volonté et un produit des politiques publiques et s’interroge par ce biais sur la patrimonialisation des bains-douches qui, au-delà d’être de simples monuments historiques, sont aussi le témoin de la construction historiques de pratiques sociales autour de l’hygiène et de la baignade par les politiques municipales, et recouvrent aujourd’hui un ensemble de pratiques et d’usages issus de cette histoire, un patrimoine immatériel.

-

Laplantine François

Laplantine François (2018).

Penser le sensible.

Pocket.Respirer, marcher, danser, écouter, regarder, résister, accepter la vulnérabilité, se tromper, devenir intime, vivre ensemble. Ce sont les différentes expériences appréhendées à partir d'observations ethnographiques effectuées au Brésil, au Japon et en France. Ces divers aspects de la vie appellent un mode de connaissance microscopique qui n'est plus celui de l'idéalité du sens comme dans l'humanisme européen, mais celui de la matérialité des sens et des sensations.

Dans ce parcours, le langage est mis à l'épreuve. Réinterrogeant la tension décrite par Wittgenstein entre dire et montrer, François Laplantine propose une anthropologie du sensible, c'est-à-dire du corps dans tous ses états. -

Latour Bruno

Latour Bruno (2000).

« Factures / fractures : De la notion de réseau à celle d’attachement ».

In MICOUD André et PERONI Michel (dir.), Ce qui nous relie. La Tour d’Aigues (p. 189‑207). Éditions de l’Aube.Pourquoi le père de Mafalda, à la dernière vignette de cette brève bande dessinée, a-t-il l'air tellement terrifié qu'il déchiquette à coup de ciseaux, compulsivement, toutes les cigarettes qui restaient dans son paquet? Parce que Mafalda, l'infernale gamine, a simplement utilisé la forme passive pour décrire l'innocente occupation de son père. " Qu'est-ce que tu fais, papa? " demande-t-elle dans la première vignette. " Je fume une cigarette, pourquoi?", répond le père sans se douter de rien. " Ah, dit Mafalda, comme en passant, j'avais l'impression que c'était la cigarette qui te fumait mais t'affole pas". Panique. Alors qu'il se prenait pour un père tranquille, confortablement assis dans son fauteuil, après une dure journée de bureau, sa fille a vu en lui un monstre insupportable : une cigarette saisissant un homme pour se faire fumer, dans un grand nuage de poussière de goudron et de nicotine : le père appendice, instrument, truchement de la cigarette ; le père devenu la cigarette de la cigarette...

-

Le blanc Guillaume

Le blanc Guillaume

Vies ordinaires, vies précaires

2007, le Seuil, 300 p.Banalisée, inscrite désormais dans le décor de notre quotidien, la précarité bouleverse notre rapport aux normes sociales. Sait-on simplement aujourd’hui ce qui distingue une vie ordinaire d’une vie précaire ? A-t-on seulement noté que les chômeurs, les surnuméraires, les inutiles, cette armée de sans-voix, s’inventent une nouvelle langue à laquelle nous restons sourds ?

Si la philosophie peut espérer contribuer à la critique sociale, il lui revient de traduire ces expériences d’inexistence et de redonner droit de cité à ces voix discordantes, participant ainsi à la construction d’une « société décente ». Non point un programmme, mais une exigence : parce que les voix des précaires sont l’ultime voix de la démocratie, leur faire une place dans le bruit ordinaire de nos vies

-

Le Blanc Guillaume

Le blanc Guillaume

L'insurrection des vies minuscules

2014, Bayard, 152 p.« Et courir n’a rien d’un luxe, c’est le sport des pauvres qui veulent vivre, pas même un sport, plutôt le passe-temps d’un mange-la-faim qui s’efforce de disparaître pour ne pas être pris, qui veut se cacher loin, dans des périphéries toujours plus éloignées car sa présence au centre des choses, dans le cœur du monde, est vécue comme une gêne parasitaire. »

Chaplin invente le témoin précaire de son temps, celui qui, au bord de la désintégration, parvient néanmoins à survivre. Charlot appartient à une humanité vulnérable qui déroule sous nos yeux une vie minuscule. Et pour- tant, que l'on regarde Les Temps modernes, The Kid ou Le Dictateur, c'est bien lui qui remet en question tous les partages sociaux entre le grand et le petit, le centre et la périphérie, le dedans et le dehors, le normal et le pathologique : faut-il vraiment vivre en travaillant ? Qu'est-ce qu'être amoureux, être père ? Sommes-nous tenus d'être des citoyens patriotes ? L'hypothèse Charlot, c'est cela : contester les normes du monde commun pour le rendre plus partageable, redonner vie à la démocratie. Et n'est-ce pas finalement la force ultime de Chaplin et de son personnage de nous éloigner du nihilisme qui semble à nouveau guetter notre époque ?

-

Lees Johanna

Lees Johanna.

Ethnographier la précarité énergétique: Au-delà de l’action publique, des mises à l’épreuve de l’habiter.

Thèse d'athropologie sociale et ethnologie. EHESS, 2014.La thèse de Johanna Lees aborde la question de l’habiter en précarité, par l’angle de la précarité énergétique. Qu’est-ce qu’habiter sans « confort » ?

Elle résume ainsi sa thèse : « A l’intersection des secteurs du logement, du social et de l'environnement, la « précarité énergétique » est un problème public inscrit depuis quelques années à l’agenda politique en France. Au début de ce travail, si le terme de « précarité énergétique » avait essaimé dans divers champs – action publique, recherche-action, monde associatif – les situations réelles auxquelles cette notion réfère demeuraient largement méconnues. L'objectif de cette thèse a dès lors été de requalifier la notion de précarité énergétique à partir des expériences des personnes concernées et, partant, d'analyser les ressorts de l’action publique dans le domaine.Elle vise ainsi à établir une anthropologie des rapports entretenus par les milieux de la grande pauvreté à l’État, rapports qui seront décrits et analysés « par le bas ».

La thèse est organisée en trois parties. Une première est une analyse de l’émergence du problème public dans le contexte contemporain, en France et en Grande Bretagne, fondée principalement sur une étude de la littérature et des entretiens d'acteurs locaux. Une seconde partie s'appuie sur l’enquête ethnographique et vise à comprendre ce que signifie « habiter » en situation de précarité énergétique et, plus encore, « être habité » par la précarité énergétique, du point de vue des familles concernées. Enfin, une troisième partie, toujours basée sur le travail ethnographique, aborde les relations des enquêtés avec les fournisseurs d’énergie, les syndicats de co-propriétés, les propriétaires bailleurs mais aussi avec l’État, en tant que bénéficiaires des dispositifs d’action publique en matière de lutte contre la précarité énergétique."

-

Lefebvre Henri

Lefebvre Henri (1972).

Le droit à la ville II. Espace et politique.

Anthropos.L'urbain manifeste aujourd'hui son énormité, déconcertante pour la réflexion, l'action et même l'imagination. Sens et fin de l'industrialisation, la société urbaine se forme en se cherchant et oblige à reconsidérer la philosophie, l'art et la science qui ne peuvent éviter la confrontation avec cet objet nouveau. Ce qui oblige à concevoir une stratégie de la connaissance, inséparable de la stratégie politique.

Selon quel axe penser cette stratégie du savoir ? Vers l'entrée en pratique d'un droit : le droit à la ville, à la vie urbaine, condition d'un humanisme et d'une démocratie renouvelés. Ce livre fondateur de la sociologie urbaine a été prolongé par Espace et politique, Du rural à l'urbain, La production de l'espace. -

Lefebvre Henri

Lefebvre Henri

« La production de l’espace »,

In l’homme et la société, 1974, Sociologie de la connaissance marxisme et anthropolgie

« Dans l'espace du pouvoir, le pouvoir n'apparaît pas comme tel ; il se dissimule sous "l'organisation de l'espace". Il élide, il élude, il évacue. Quoi ? Tout ce qui s'oppose. Par la violence inhérente et si cette violence latente ne suffit pas, par la violence ouverte. »

-

Le Marchand Arnaud

Le Marchand Arnaud (2011).

Enclaves nomades : Habitat et travail mobiles.